出勤簿とは?保存期間と管理ルールを詳しく解説

KEYWORDS 労務管理

企業にとって、従業員の勤怠管理は労務の根幹を支える重要な業務です。その中でも「出勤簿」は、労働時間や出退勤の記録を正確に把握し、適正な労務管理を行うための基礎資料といえます。しかし、出勤簿の保存期間や法的な扱いについては意外と曖昧なまま運用されているケースも少なくありません

この記事では、出勤簿とは何か、その保存期間や管理上の注意点を中心に、企業が守るべき基本ルールを解説します。人事・総務担当者の方が法令遵守と効率化の両立を図るための参考になれば幸いです。

目次

出勤簿とは何か

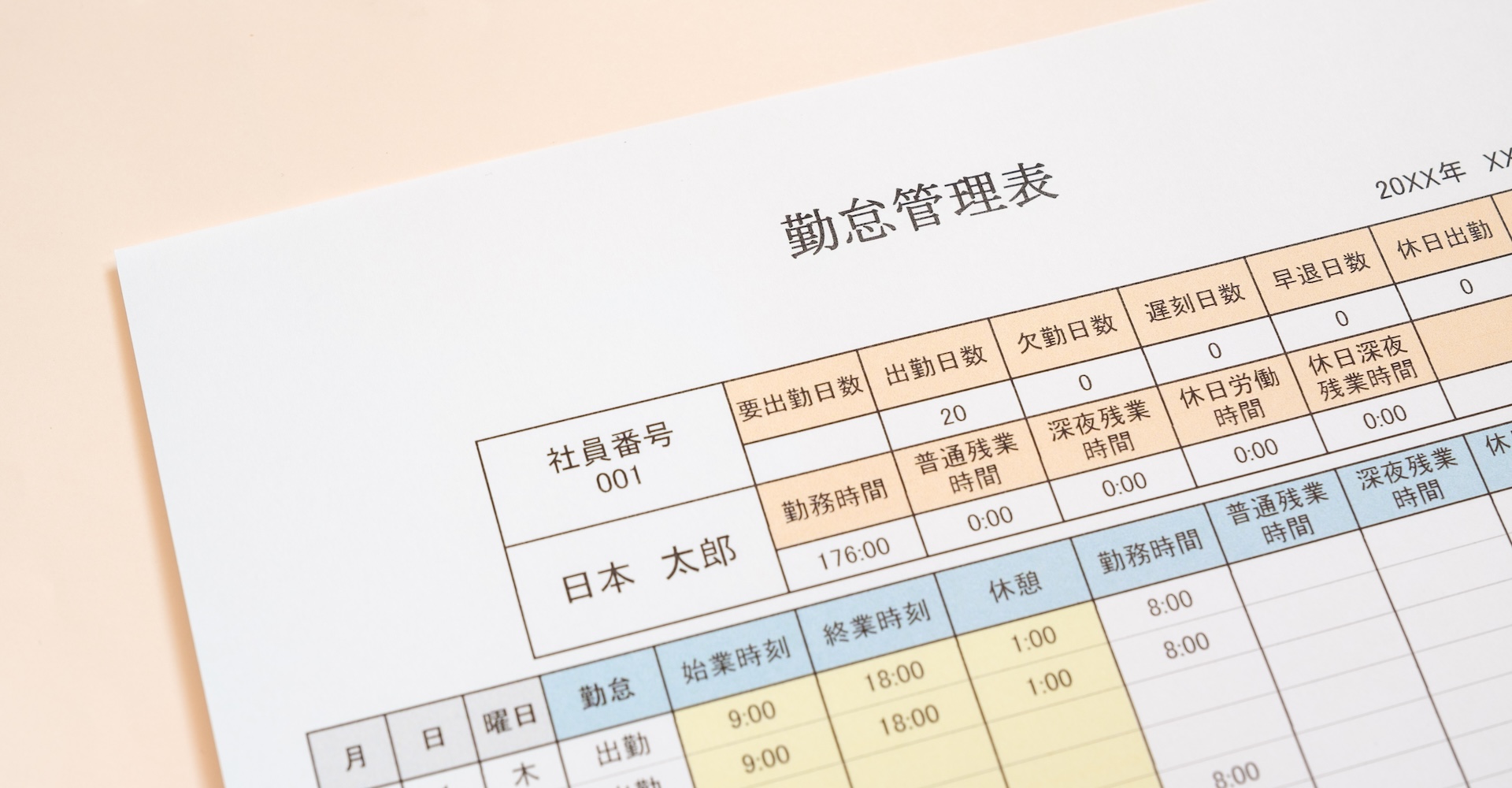

出勤簿とは、従業員の勤務日や勤務時間、休暇の取得状況などを記録する帳票のことです。労働基準法では、企業が従業員の労働時間を正確に把握する義務を負うとされており、その証拠資料として出勤簿が機能します。単なる勤怠表ではなく、賃金計算の根拠や労働条件の履行確認にも直結するため、法的にも非常に重要な書類といえるでしょう。

出勤簿の目的と法的な位置づけ

労働基準法第108条では、使用者に対し「労働者名簿」「賃金台帳」と並び「出勤簿」の調製と保存を義務づけています。これは、労働時間の適正な管理を通じて過重労働を防止し、従業員の健康や安全を守る目的があるためです。したがって、出勤簿は単なる社内資料ではなく、法令で定められた“証拠資料”としての意味を持ちます。適正に記録し保存していなければ、監督署の調査や紛争時に不利になる可能性があるのです。

企業に求められる出勤簿の管理姿勢

企業は出勤簿を単に「つける」だけでなく、「正確に保つ」「長期的に保管する」姿勢が求められます。特に近年はテレワークやフレックスタイム制の導入が進み、勤務形態が多様化しています。そのため、出勤簿の記録方法も紙からクラウドシステムへと移行しつつありますが、管理体制が追いつかないケースも見られます。労務リスクを回避するには、正確な記録と保存方法を理解した上で、全社的なルール整備を行うことが欠かせません。

出勤簿に記載すべき主な項目

出勤簿には、労働基準法および関連通達に基づき、勤務の実態を明らかにするための項目を正確に記録する必要があります。代表的な項目としては、出勤・退勤時刻、休憩時間、労働日数、休日出勤、欠勤、遅刻・早退の有無などが挙げられます。これらは賃金計算だけでなく、時間外労働や休日労働の適法性を判断する資料にもなります。

労働時間と休憩時間の正確な把握

労働時間と休憩時間の把握は、出勤簿管理の基本中の基本です。始業・終業時刻を正確に記録することで、残業時間や法定労働時間を超過していないか確認できます。タイムカードやICカード、勤怠管理システムなど、記録方法は多様ですが、どの方法を採用しても「実際の勤務実態を正確に反映しているか」が最も重要です。特に管理職の勤務実態が形骸化している企業では、後の労務紛争に発展するケースもあるため注意が必要でしょう。

遅刻・早退・欠勤などの取扱い

遅刻や早退、欠勤の記録も、出勤簿に欠かせない要素です。これらは単なる勤怠の乱れではなく、賃金控除や評価、人事考課にも影響するため、正確な記録が求められます。特に欠勤理由については、病欠・私用・特別休暇などを区別しておくことが望ましいです。曖昧な記録は労務トラブルの火種になりかねません。勤怠管理システムを導入している場合でも、最終的な確認は人事担当者が責任を持って行うことが重要です。

出勤簿の保存期間は何年?

出勤簿の保存期間は、労働基準法第109条により「3年間」と定められています。ただし、2020年の労働基準法改正により、賃金台帳や労働者名簿と同様に「5年間」に延長される移行措置が進んでいます。つまり、原則として5年間は保存しておくことが安全といえるでしょう。保存期間の起算点は、対象となる期間の末日から数えるのが一般的です。

以下の表は、主要な労務関連帳簿の保存期間をまとめたものです。

| 帳簿名 | 法定保存期間 | 根拠条文 |

|---|---|---|

| 出勤簿 | 5年(原則) | 労働基準法 第109条 |

| 賃金台帳 | 5年 | 労働基準法 第108条 |

| 労働者名簿 | 5年 | 労働基準法 第107条 |

保存期間を過ぎた出勤簿を破棄する場合でも、社内ルールとして「破棄記録」を残しておくことが望ましいです。特に労務トラブルや退職後の賃金請求などに備える意味で、実務上は7年程度保管しておく企業も多く見られます。保存方法を明文化し、紙・電子を問わず一貫性のある管理体制を整備することが、企業の信頼性を高める第一歩といえるでしょう。

紙と電子、どちらで保存すべき?

出勤簿の保存方法には、従来型の「紙」と近年普及している「電子」の2種類があります。法的にはどちらの形式でも問題ありませんが、企業の規模や運用体制によって最適な方法は異なります。紙での保管は印刷・署名の手間がかかるものの、直感的に確認しやすいという利点があります。一方、電子保存はクラウド上での検索性・共有性に優れ、テレワーク環境にも対応できる点が強みです。

紙の出勤簿のメリットと課題

紙の出勤簿は、システム導入コストが不要で、誰でも扱いやすいという特徴があります。特に少人数の事業所では、手書きやExcelで管理するだけでも十分な場合があります。しかし、紙の場合は保管スペースが必要で、紛失・破損・改ざんのリスクがあるのが難点です。また、保存期間が5年以上に及ぶ場合、ファイルが膨大になり、後から特定の社員の勤怠情報を探すのも困難になります。こうした理由から、近年は電子化を進める企業が増えているのです。

電子出勤簿の法的要件と運用ポイント

電子化による保存は、業務効率を大幅に向上させる一方で、一定の法的要件を満たす必要があります。具体的には「真正性」「見読性」「保存性」を確保することが求められます。つまり、記録を改ざんできず、必要な時に容易に閲覧でき、一定期間確実に保管できる状態でなければなりません。勤怠管理システムを導入する場合は、バックアップ体制やアクセス権限の管理も忘れてはいけません。電子保存を正しく行うことで、労基署調査にも自信を持って対応できるようになるでしょう。

出勤簿管理で起こりやすいトラブル

出勤簿の記録や保存方法を誤ると、思わぬトラブルに発展することがあります。たとえば、勤怠データの誤記や改ざん、記録漏れが発生した場合、労働時間の証明ができず未払い残業の請求を受ける可能性があります。特に管理職や裁量労働制の従業員の勤怠が曖昧なまま放置されていると、後に「労働時間を適切に把握していなかった」として企業が指摘を受けることもあるのです。

記録漏れや改ざんのリスク

出勤簿の記録が不十分な場合、従業員からの不満や訴訟につながる恐れがあります。中でも深刻なのは、勤務時間を短く記載して残業代を支払わないなど、意図的な改ざんです。これが発覚すれば、企業の信用は一気に失墜します。改ざん防止のためには、複数の管理者でチェック体制を整える、システムログを残すなどの対策が効果的です。日常的にダブルチェックの文化を定着させることが、信頼性の高い勤怠管理につながります。

監査・労基署調査で問題となるケース

労基署の調査では、出勤簿と賃金台帳、労働契約書の内容が整合しているかを厳しく確認されます。たとえ形式的に出勤簿が整っていても、実際の勤務実態と異なれば是正勧告の対象になります。特に「残業時間の過少記録」や「休日出勤の未記載」は典型的な指摘ポイントです。これを防ぐには、日々の運用を正確に行うとともに、定期的に人事コンサルタントなど外部の専門家に監査を依頼することが有効です。

出勤簿管理を専門家に任せるメリット

出勤簿の作成や保存は、単に事務的な作業ではなく、企業の法令遵守を支える重要なプロセスです。しかし、労働法の改正や制度の複雑化により、現場担当者だけで常に最新の対応を行うのは容易ではありません。こうした状況で頼りになるのが、人事コンサルタントの存在です。専門家に依頼することで、法令対応を的確に行えるだけでなく、勤怠管理システムの導入支援や内部ルールの整備など、実務的なサポートも受けられます。また、第三者の視点から自社の課題を客観的に分析してもらえる点も大きな利点でしょう。法的リスクを軽減しつつ、効率的で公正な勤怠管理体制を築くためには、専門家との連携が欠かせません。

まとめ

出勤簿は、従業員の勤務実態を把握するだけでなく、企業のコンプライアンスを支える重要な証拠資料です。保存期間は原則5年間とされており、紙・電子いずれの方法でも正確な管理が求められます。もし自社での運用に不安がある場合は、専門家に相談することでリスクを最小限に抑えることができます。ビズアップの人事コンサルでは、労務・人事の設計や見直しをサポートしています。労務管理体制を見直し、法令遵守を確実にしたい企業の方は、以下の無料相談や資料請求をご活用ください。

経営者・人事部門のための

経営者・人事部門のための

人事関連

お役立ち資料

資料内容

-

制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。