人事評価はなぜ必要?制度のない企業に潜むリスク

企業における人材の力を最大限に発揮させるには、適切な評価制度が不可欠です。特に中堅規模の企業では、評価の仕組みが整っていないと社員の努力が正しく認識されず、不満や離職につながりかねません。人事評価は単なる査定の道具ではなく、組織の成長を加速させる重要なマネジメント手段と言えるでしょう。本記事では、人事評価の必要性と、制度が存在しない場合に起こり得る問題点を整理し、解決に向けたアプローチをご紹介していきます。

目次

なぜ人事評価は必要なのか

人事評価の目的は、社員一人ひとりの成果や行動を公正に測り、会社の目標と個人の成長を結びつけることにあります。評価を通じて期待される役割を明示すれば、社員は自分が進むべき方向を理解できます。その結果、モチベーションや主体性が高まり、組織全体の生産性向上にもつながるのです。

また、昇進や昇給の判断基準としての役割も見逃せません。基準が曖昧なままでは、同じ成果を出している社員の間に不公平感が生じ、やがて信頼関係が崩れる恐れがあるでしょう。評価制度を整備することで、企業は社員に「努力が正しく報われる」という安心感を与えられます。それは同時に、長期的な人材定着を促す効果も持つのです。

社員の成長を促す役割

人事評価は、単なる査定ではなく社員の成長を後押しする仕組みです。評価項目に能力開発や行動特性を組み込むことで、社員は自分の課題や強みを客観的に把握できます。明確なフィードバックを受けることで成長意欲が刺激され、スキルアップの方向性も定まるでしょう。結果として、企業は次世代のリーダーを計画的に育成しやすくなります。

公平な処遇の基盤となる仕組み

人事評価制度は、社員にとって処遇の公平性を担保する基盤となります。同じ成果を上げた人が平等に評価されることで、組織への信頼が生まれます。逆にこの仕組みがなければ、処遇は上司の主観や慣習に左右されがちです。明確なルールに基づく評価は、不満や離職を抑えるうえで欠かせない仕組みだといえるでしょう。

組織目標と個人目標の橋渡し

企業の戦略目標と社員の目標を結びつける役割も人事評価の大切なポイントです。たとえば売上目標や顧客満足度といった経営指標を評価項目に反映させれば、社員は自らの成果が組織全体に貢献していることを実感できます。この「貢献の可視化」によって、社員はより主体的に業務へ取り組むようになるのです。

人事評価がない場合に起こる問題

評価制度が存在しない、あるいは形骸化している企業では、さまざまな不具合が発生します。第一に、社員が何を基準に評価されるのか分からず、日々の業務でモチベーションを維持することが難しくなるでしょう。努力が報われない環境では、優秀な人材から順に離職するリスクが高まります。

第二に、組織内の公平性が揺らぎます。例えば上司の主観だけで評価が決まる場合、同じ成果を出しても評価が異なるケースが生じやすいです。その結果、社員間の不信感や不満が強まり、チームワークを阻害する要因となります。

さらに、経営目標と人材マネジメントの連動が弱まり、会社全体の戦略実行力に悪影響を及ぼす恐れもあります。評価制度の欠如は、一見すると目立たない課題に見えても、組織の持続的成長にとって大きなリスク要因なのです。

モチベーション低下のリスク

評価制度がない場合、社員は自分の努力がどのように認められるのか分からず、不安を抱えやすくなります。その結果、日々の業務に対するモチベーションを保ちにくくなり、成果を上げても報われないという思いが蓄積されます。長期的に見れば、優秀な人材ほど失望し、転職を検討する可能性が高まるでしょう。

公平性の欠如と不信感の拡大

評価基準が存在しない組織では、昇進や昇給の判断が上司の主観に委ねられがちです。この状況は「贔屓があるのでは」という不信感を生み、社員同士の関係悪化を招きます。公平性の欠如は、組織文化や職場環境の健全性に直結するため、制度がなければ企業の基盤が揺らぐ危険があるといえるでしょう。

経営戦略との断絶

評価制度が欠落している企業では、経営戦略と人材マネジメントが連動しにくくなります。本来であれば人事評価は業績目標の達成をサポートする仕組みであるはずですが、それがないと個人の努力が経営成果に反映されにくいです。結果として、企業全体の方向性と社員の行動が噛み合わず、戦略実行力の低下につながります。

評価制度を機能させるために必要な視点

評価制度を導入するだけでは不十分で、制度を現場に根付かせ、継続的に運用する仕組みが不可欠です。そのためには、以下の三つの視点が重要になります。

- 透明性の確保:評価基準を社員全員に明確に伝え、理解してもらうこと。

- 一貫性の維持:部署や上司ごとに基準がぶれないよう、全社的な統一が必要です。

- フィードバックの実施:評価結果を伝えるだけでなく、改善点や強みを丁寧に共有すること。

これらを徹底することで、社員は「努力すれば正当に評価される」と感じやすくなります。結果として、組織全体のモチベーションや定着率が高まるでしょう。

| 項目 | 評価制度あり | 評価制度なし |

|---|---|---|

| 社員モチベーション | 目標が明確になり高まる | 曖昧さから低下しやすい |

| 離職率 | 低下しやすい | 高まりやすい |

| 組織の公平性 | 基準統一により確保される | 上司の主観で揺らぎやすい |

成功する人事評価制度の共通点

効果的な人事評価制度を実現している企業には、いくつかの共通点が存在します。制度を形だけ導入するのではなく、経営戦略や組織文化と密接に結びつけているのが特徴です。成功事例を振り返ると、経営理念との連動やフィードバックの徹底に加えて、改善サイクルを仕組み化する姿勢が欠かせないことがわかります。ここでは特に重要なポイントを整理しながら解説していきます。

経営戦略との一貫性

評価制度が経営戦略と連動している企業では、社員の行動が自然と組織目標に向かう傾向があります。売上や顧客満足度といった成果指標を評価項目に組み込むことで、社員は「自分の働きが会社の成果に直結している」と実感できるのです。この一貫性が、制度を企業成長のエンジンへと変える要因になります。

フィードバックの質と頻度

成功する企業は、評価を数値だけで終わらせません。評価者は面談を通じて「良かった点」「改善すべき点」を具体的に伝え、社員の成長を後押しします。加えて、年1回だけでなく四半期ごとに振り返りを実施するケースも多いです。頻度と質を高めることで、社員は評価を前向きに受け止めやすくなり、モチベーション維持につながります。

制度改善の継続性

評価制度は一度つくって終わりではなく、常に見直しが必要です。成功事例では、社員アンケートや管理職の意見を取り入れ、定期的に制度を改善しています。その姿勢は「会社が本気で社員を評価しようとしている」というメッセージとなり、制度への信頼をさらに高めるでしょう。

社員の納得感を高める工夫

制度を定着させるには、社員に納得感を与えることが不可欠です。具体的には、評価基準をわかりやすい言葉で提示し、誰もが理解できる形に落とし込んでいます。また、評価結果を昇進や報酬といった処遇に明確に反映することで「努力が正当に認められている」と社員が実感できます。この仕組みがあるからこそ、制度が信頼され、長期的に機能し続けるのです。

まとめ

人事評価は、単に昇進や昇給を決める仕組みではなく、社員の成長と企業の発展をつなぐ重要な土台です。評価制度がない、あるいは不十分であれば、社員のやる気は削がれ、優秀な人材が流出してしまう可能性があります。その一方で、透明性と一貫性を持つ制度を整え、評価者教育をしっかりと行えば、社員は自らの努力が認められると実感でき、組織全体の活力が高まるでしょう。

その第一歩として、外部の専門家に相談するのは有効な選択肢です。ビズアップ総研の人事コンサルサービスでは、制度設計から運用支援まで一貫してサポートしてくれます。まずは無料のお見積もり相談を活用し、自社に最適な評価制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

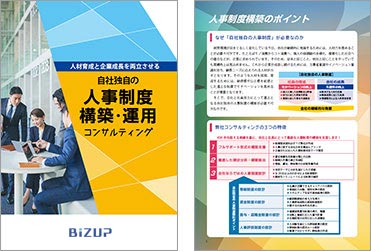

経営者・人事部門のための

経営者・人事部門のための

人事関連

お役立ち資料

資料内容

-

制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。